– Никита Владимирович, 30-летие со дня смерти Высоцкого будет как-то отмечаться?

– Каких-то официальных мероприятий, может, и не будет, но я знаю, что нет большого города, в котором бы эту дату каким-то образом не отметили. Будут встречи, концерты, вечера, в некоторых российских городах есть памятники Высоцкому, под которыми соберутся люди. Мы в Музее Высоцкого открыли выставку «В объективе – Высоцкий», у нас пройдут литературные чтения, в Сокольниках будет большой концерт…

– Создается впечатление, что «лучших друзей Высоцкого» с каждым годом становится все больше…

– На самом деле, тех, кто знал и видел отца, в силу естественных причин, становится все меньше… Я всегда стараюсь в такие дни собрать тех, кто был близок с отцом, вот недавно всех обзвонил... и понял, что народу будет совсем немного. А те, кто пиарит себя на имени Высоцкого, будут всегда – я к этому отношусь спокойно. В конце концов, у Ленина с его бревном было то же самое...

– В суд вам никогда не хотелось подать на тех, кто клепает многочисленные «воспоминания»? Я сейчас даже не Марину Влади имею в виду…

– Ну, во-первых, я и на Марину-то в суд не подавал. В ее книге действительно много неправды, но Марина многого об отце не знала – они ведь виделись всего несколько месяцев в году, остальное ей «дорассказали» «хорошие люди». Но это история давнишняя. А что касается всех остальных – я предпочитаю не вступать в схватки с людьми, которые лгут или даже оскорбляют память об отце. Зато могу сам инициировать какие-то издания, которые считаю объективными. Я, например, верю воспоминаниям Золотухина – он ведь писал свои дневники еще тогда, когда отец был жив.

– Сейчас вот собираются снимать художественный фильм о Высоцком, и на главную роль вроде бы утвердили Сергея Безрукова… Как вам такой выбор?

– Ну, эта информация гуляет уже год… Работа на фильмом действительно идет – это не слухи. Что касается того, кто будет играть… Пока говорить об этом преждевременно, официально никаких имен никто не объявлял.

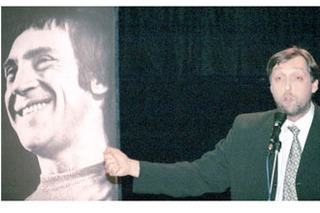

– А мне кажется, самая подходящая кандидатура на эту роль – вы: и внешне похожи, и голос… Не предлагали?

– Ну вот – я от ответа ухожу, а вы все наступаете… Я же не могу все время говорить: «не знаю» – я, конечно же, знаю. Да, предлагали… И мы работаем в этом направлении. Но что касается сходства – я не считаю, что сильно на него похож. Скорее, люди хотят видеть эту схожесть. Похож я ровно настолько, насколько дети обычно похожи на своих родителей.

– Ну а внутренне – похожи?

– Нет. Я – его сын, во мне его кровь, но я достаточно самостоятельный человек, хотя, конечно, то, что – сын, отпечаток на меня наложило. Но мы абсолютно разные. Я медленно говорю, неспешно хожу, а отец все время куда-то бежал, спешил! Быстро ходил, на машинах вообще летал! Моя ассоциация с отцом – скорость.

– Каково это – быть сыном кумира?

– Да вы знаете, тогда как-то жизнь была другая… Не было желтой прессы, желания узнать все слабые стороны известного человека. Тогда все-таки люди любили его за то, что он делал – это был совсем не тот фанатизм, что сейчас. Были, конечно, и сумасшедшие люди, которые кидались на него, чего-то от него хотели – соответственно, и по отношению к нам с Аркадием вели себя не очень адекватно. Но я бы не сказал, что мы как-то особо страдали от отцовской популярности.

ДВОЙНОЙ ДИСК, ЗАПИСАННЫЙ С МАРИНОЙ ВЛАДИ, ВЫСОЦКИЙ ПРИ ЖИЗНИ ТАК И НЕ УВИДЕЛ

– У него было вообще время на то, чтобы быть отцом?

– Он, конечно, не был отцом, который каждый день проверяет дневник. Мы с 68-го года не жили одной семьей – мне было четыре года, когда отец с мамой разошлись, поэтому он был, скорее, «воскресным папой», но внимания нам уделял достаточно. Мог не появляться месяцами, а потом вдруг проезжать мимо и зайти, повести нас в цирк, в магазин за подарками…

– А при процессе его творчества вы когда-нибудь присутствовали? Он пел вам свои новые песни?

– Пару раз он действительно пел только мне – не знаю, проверял что-то на мне или просто хотел, чтобы я послушал. Я видел, как он у себя дома записывался. У него там в последние годы была хорошая аппаратура. Но свидетелем создания песен я никогда не был. Да, думаю, людей, которые были, достаточно немного: творчество ведь всегда в тайне, в одиночестве. Хотя многие рассказывают, как он в совершенно неожиданных местах брал первую попавшуюся бумагу, иногда даже оберточную или форзац книги, и начинал что-то набрасывать… Бабушка говорила, он мог придти после спектакля и всю ночь писать. А утром опять бежать в театр…

– В какой-то мере Владимир Семенович был опальным поэтом, он это переживал?

– Ну, это штамп немножко... Он переживал по конкретным поводам – когда, например, понимал, что его снимают с роли в фильме не из-за того, что он слабый актер, а потому что, как говорили раньше, «есть мнение». Переживал, когда из тех же фильмов выбрасывались его песни, как, например, было с «Робин Гудом»: уже была смонтирована копия, протянут звук, вложены его песни, под них даже был сделан монтаж – но вдруг в одночасье все это выкинули… Но сказать, что он чувствовал себя затравленным, что вся система на него навалилась, нельзя. Да, он переживал, что не издавался двойной диск-гигант, который они записали с Мариной на «Мелодии» – при жизни он этой пластинки так и не увидел. Но когда на той же «Мелодии» вышла пластинка «Алиса» – он был страшно рад и горд. То есть ему что-то не разрешали, но очень многое у него и получалось – и одно как бы компенсировало другое.

– Говорят, за год до смерти у Владимира Семеновича был глубокий внутренний кризис…

– Опять же – мы можем об этом разве что догадываться. Но для меня главным доказательством того, что у него был очень тяжелый период, было, во-первых то, что умер он все-таки в 42,5 года, а во-вторых – его стихи, некоторые из которых были так и не доработаны. Это явно были тексты песен, и в них очень много о смерти – своей смерти. Но если это был кризис, то кризис был очень плодотворным: несколько десятков вещей, которые он сделал в конце жизни – это новый уровень. Он делал серьезные вещи и до этого, но то был очень важный этап, очень серьезные стихи. Поэтому я думаю, что отец не столько попал в кризис, сколько из него выходил. Другое дело, времени уже не оставалось…

– Когда вы последний раз видели отца?

– Это было в день открытия Олимпиады у него дома, на Грузинской. Мы с ним и бабушкой смотрели по телевизору церемонию открытия: в телевизоре веселье, танцы, а у отца – ноль эмоций. Он был бледный, больной… А потом он ушел к приятелю, вышел – и больше я его не видел… Бабушка говорит, что в день его смерти он сказал ей: «Мамочка, все будет хорошо…»

– Он умер в разгар Олимпиады. Наверняка, властям не нужны были всенародные похороны опального певца…

– Конечно, сложности были: были опасения, что эти похороны выльются в какие-то нежелательные для режима события, манифестации… Нам очень помог Иосиф Давыдович Кобзон – выбил место на кладбище. Но все прошло достаточно спокойно. А потом, ведь многие из тех, кого мы называем «власть», в общем-то, переживали не меньше. На самом деле, многие из этих людей его любили. Я видел, как милиционеры, выносившие гроб, да и те, что стояли в оцеплении, плакали – это было общее горе. Помню море людей перед театром на Таганке – они стояли на крышах, на ларьках… Многих его смерть объединила: мы увидели, что мы – одна страна, один народ.

– Как вы думаете – будь Высоцкий жив, чем бы он занимался сегодня?

– Думаю, тем же: творил, дружил, любил... Не думаю, что в нашей изменившейся стране, действительности и эстетике он сам принципиально изменился бы. На его веку жизнь менялась не меньше, чем сейчас, он застал похороны Сталина, и первое его детское стихотворение, достаточно наивное, абсолютно в духе того времени, как раз посвящено похоронам Сталина… Да, он менялся, но все равно всегда шел свои путем. И вряд ли он сегодня, условно говоря, вступил в какую-нибудь партию или занялся бы бизнесом. Думаю, он был бы тем же, кем он был. Другое дело, я думаю, все то, что ему необходимо было сделать, все, что было предназначено, он сделал…

Автор: Виктория АРОНОВА ПК, фото ИТАР–ТАСС